終了しました

既に終了済みの企画展

中和堂中国美術館にて終了した企画展

**終了しました**

- 【平成23年・第3期】6月8日~12月25日(日)

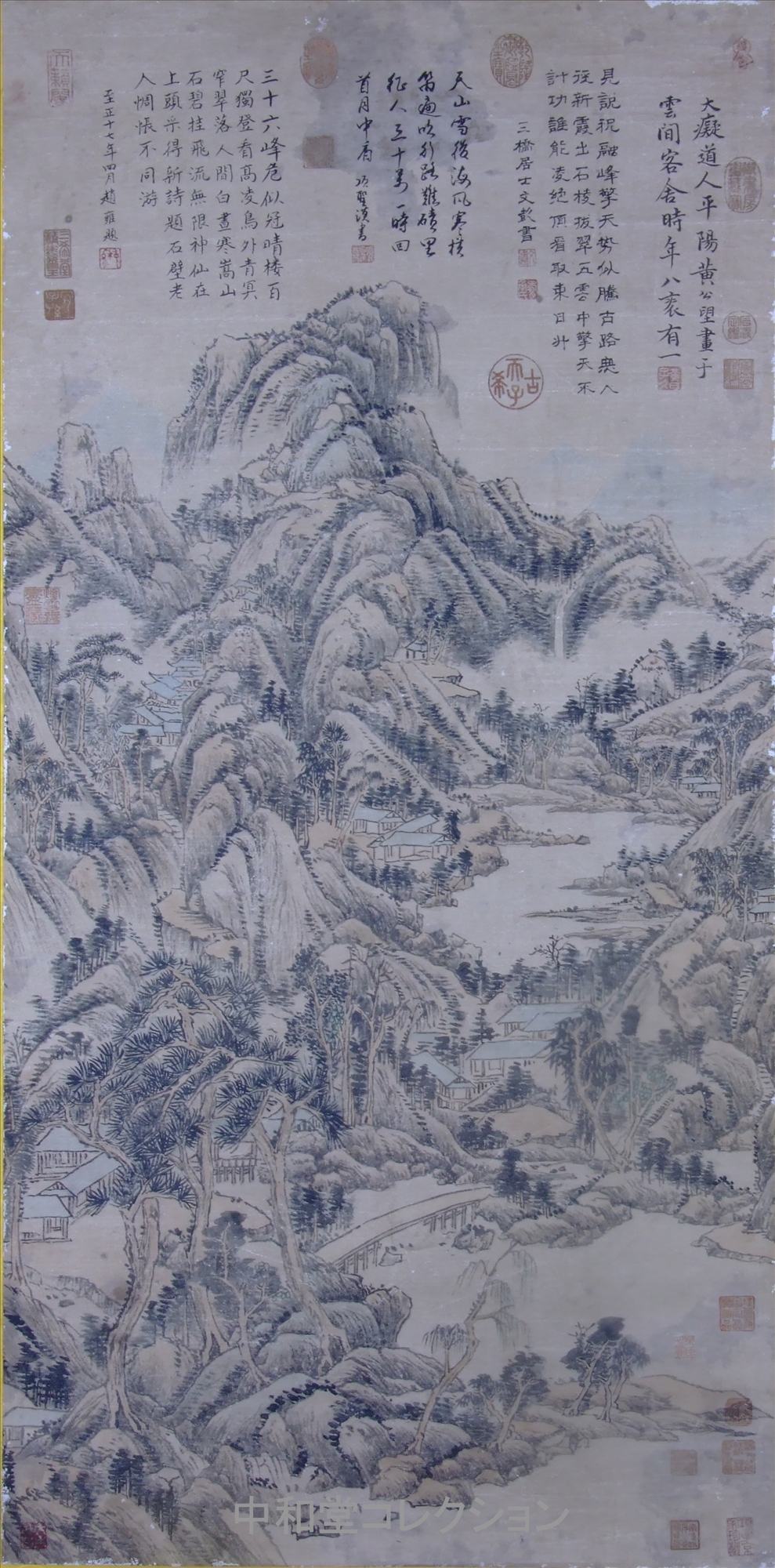

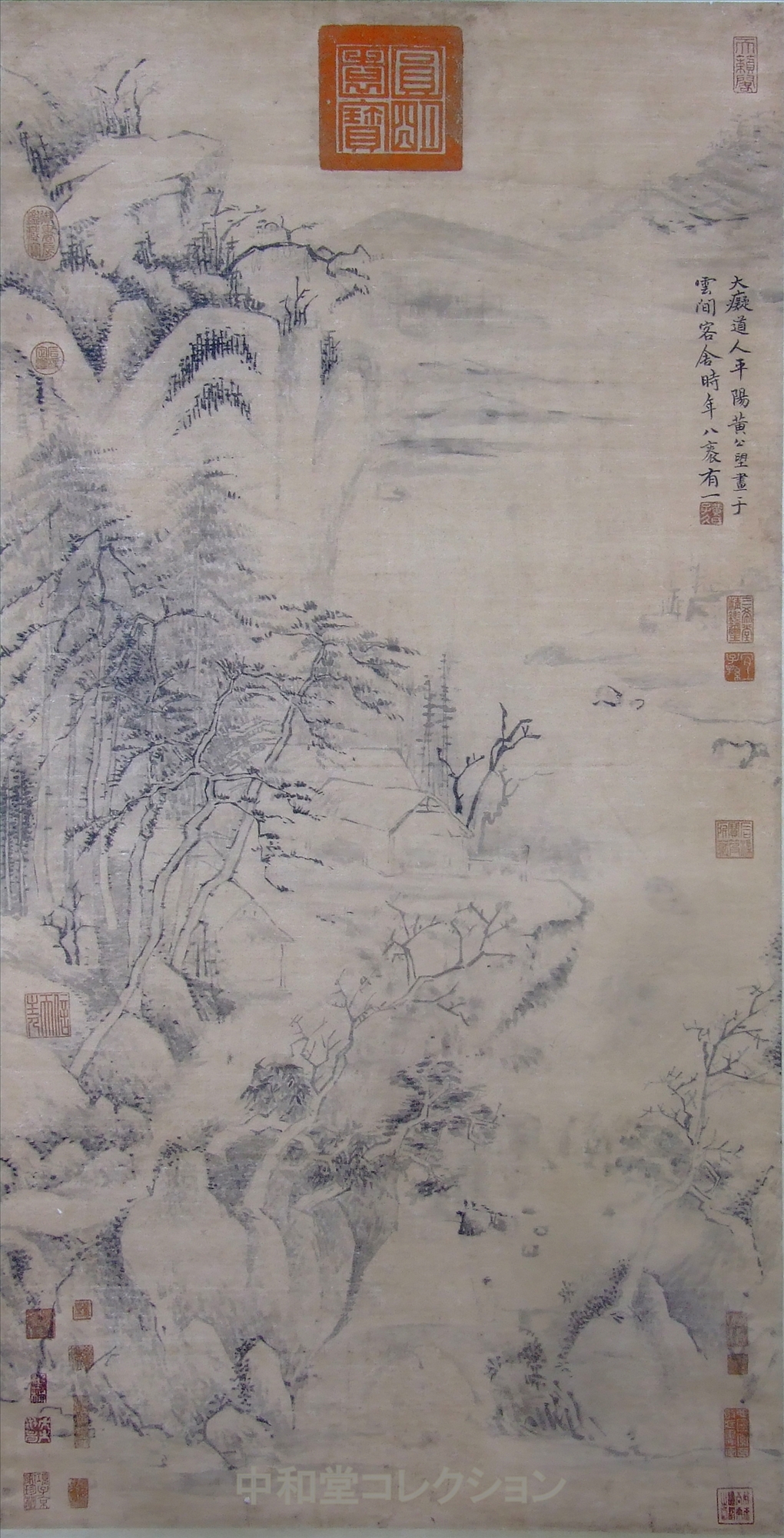

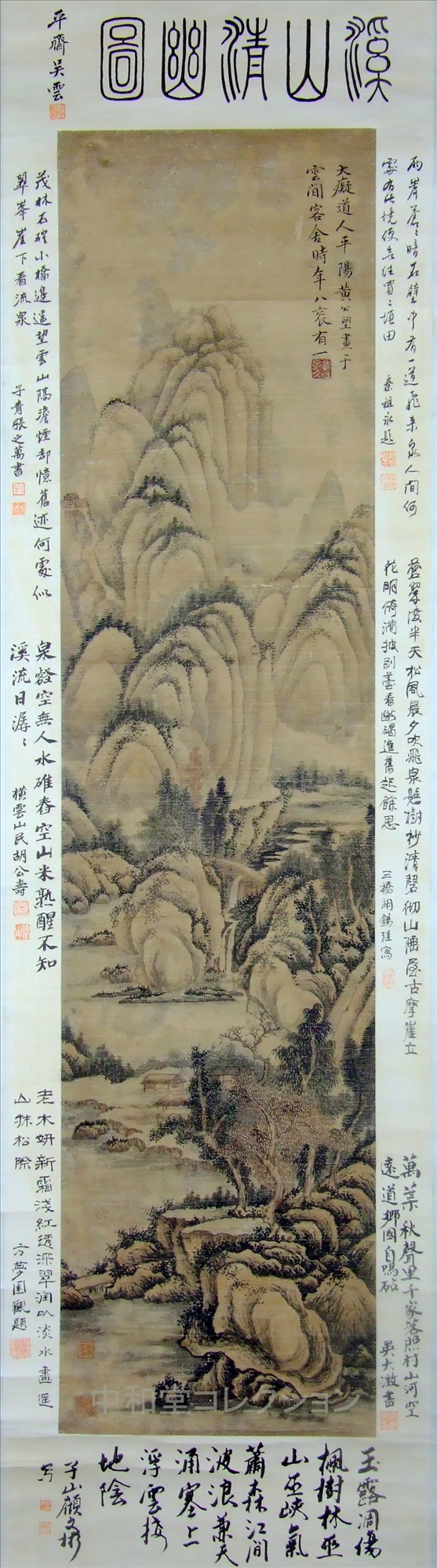

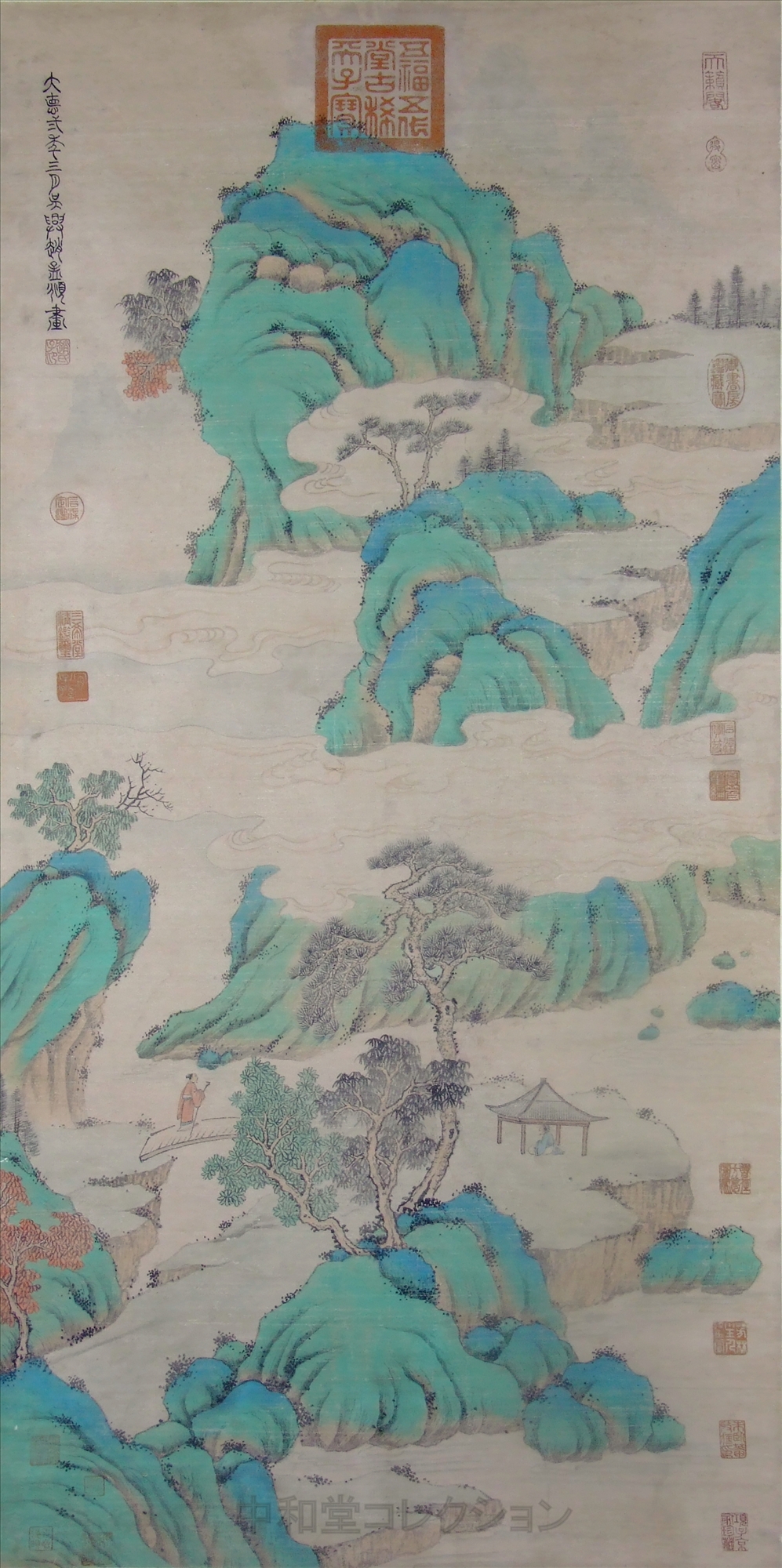

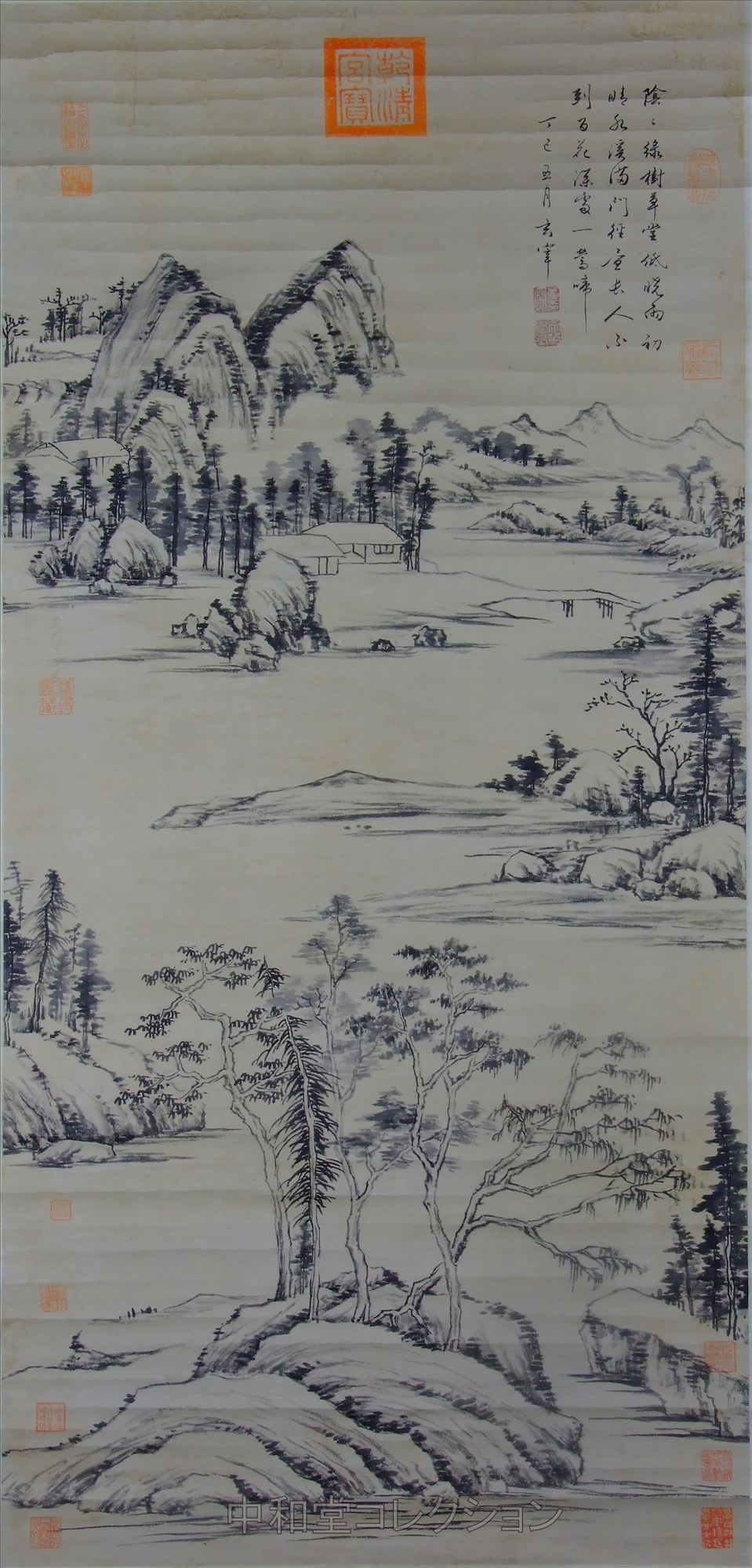

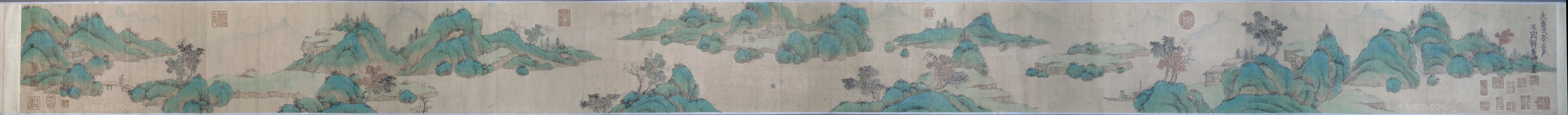

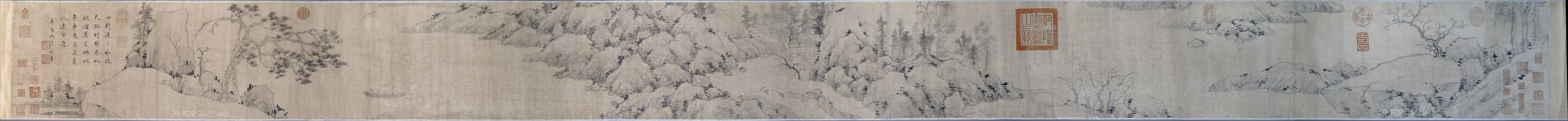

企画展黄公望/富春山居圖/水墨画名作展- 黄公望(こう・こうぼう、1269年 - 1354年)は、

中国元朝末期の水墨画家。倪瓚、呉鎮、王蒙と並び「元末四大家」の一人と賞される水墨画の巨匠です。 - ≪中和堂コレクション≫が秘蔵している、黄公望・伝「富春山居図(中和堂本)」卷子・紙本・肉筆水墨(縦:28.5㎝横:349.5㎝)を本邦初で特別公開展示いたします。

この作品は、早くから黄公望の著名な遺作「富春山居図」ではないかと内外の関心を呼んでおりました。 - 台北故宮と浙江省の両博物館に分断収蔵されている、 作品「黄公望・富春山居図」は大変有名ですが、今回 これの合併展が台北故宮博物館で6月2日から「黄公望・富春山居図特別展」として特別に開催されているのを機に、当館では≪中和堂コレクション≫秘蔵の作品を初めて公開することに致しました。

- この機会に、内外の研究者・同好者ほか大勢の方のご高覧とご意見を賜れば幸いです。

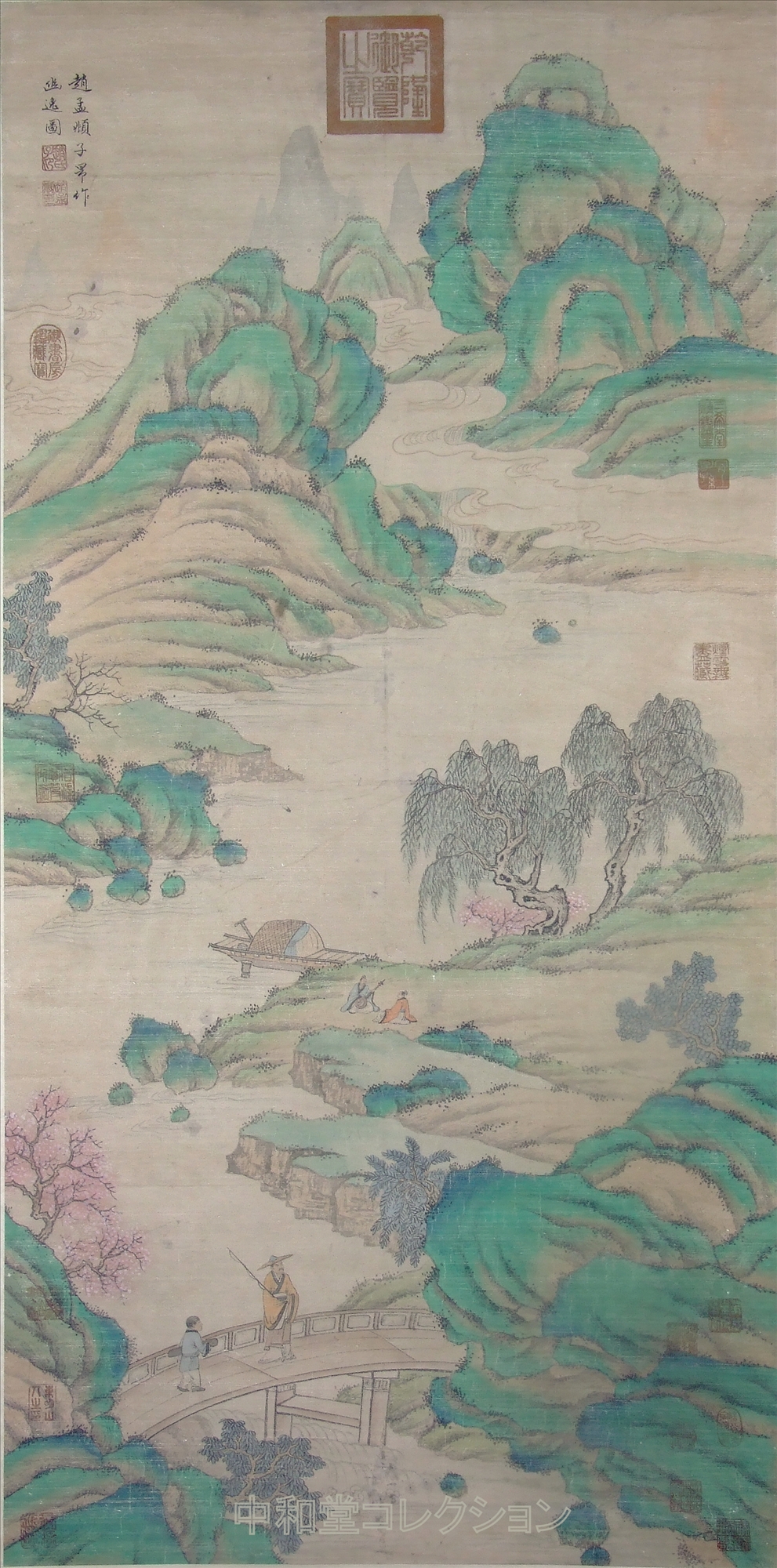

- 黄公望は南宋朝の巨匠・趙孟頫を師として晩年に歴史に残る名作を描きましたが、この黄公望を師とした明朝の巨匠・董其昌も、この伝統的な作風を善くしました。

- 今回は、特別企画展として黄公望水墨山水画5点と黄公望に関連した前後代の巨匠・趙孟頫/董其昌の作品各2点づつを特別展示いたします。=すべて本邦初公開作品です。=

- 中国水墨画最高峰の作品をこの機会に是非ご鑑賞ください。

- 黄公望(こう・こうぼう、1269年 - 1354年)は、

⇓ ⇓ ⇓ 全体は下の画像をクリックして拡大し、カーソルを動かして左右移動してください。 ⇓ ⇓ ⇓

同時開催中国陶磁/元末明初の青花釉裏紅秀作展

- 南宋朝の終わり頃に景徳鎮窯で完成された青花磁器は、元朝では商圏の拡大とともに瞬く間に中近東イスラム圏の貴人達を虜にし、技術の向上と生産も増大しました。

- 元朝中期からの青花磁器に使われた輸入コバルトは、元末明初に一時期は途絶えながらも、明初の永楽期には大航海によって更に純良なコバルトが再び輸入されて、陶磁史上最高の青花磁器が焼かれたました。

- 青花磁器と同じ頃完成された釉裏紅磁器は、色もの磁器がイスラム圏で嫌われたらしく輸出された形跡がありませんが、酸化銅を使った紅い焼きものは世界でも景徳鎮の独壇場ですし、中国では紅いやきものは祭器として大変珍重されてきました。

- ≪中和堂コレクション≫自慢の、青花と釉裏紅磁器の最高傑作を20点出品しました。

⇓ ⇓ ⇓下の画像をクリックして拡大画像をご覧ください。 ⇓ ⇓ ⇓

- 【平成23年・第2期】4月9日~6月5日(日)

企画展清朝官窯・華麗なやきもの≪琺瑯彩瓷器≫特展

- 「琺瑯彩磁器」は、清朝康煕後半から乾隆初期にかけて創られた、ごくごく特別な用途のために、特別に創られたやきものである。そして、この琺瑯彩が創られた時代は、長い歴史を持つ中華文化の伝統に、西洋化の波がひたひたと近づいてきた時期に重なる。

「琺瑯彩磁器」の特徴は、景徳鎮官窯で特別誂えとして焼かれた、純白の磁胎のなかから極上品のみを選別し、紫禁城内に特別造られた≪琺瑯作房≫と呼ばれる工房に持ち込み、表面に琺瑯彩料を上絵付けして焼き付けたものである。

「琺瑯彩磁器」は、すでにこの時代に西洋で完成されていた「琺瑯彩料(琺瑯ガラス絵具)」を特別に輸入し、なおかつ、琺瑯彩料を使い慣れていた西洋の絵付け師を特別に招聘して、白磁胎に上絵付けした極上の磁器である。 - 「琺瑯彩磁器」とは、白磁胎の表面に琺瑯彩料を上絵付けして焼き付けたものであるが、今日でいう「粉彩磁器」と同じ工法で造られる。しかし、工法は同じでも「琺瑯彩磁器」と「粉彩磁器」とは全く別扱いされるものである。

「琺瑯彩磁器」に使われた琺瑯彩料は、酸化錫などの白色剤をベースに、あらかじめ発色させた色ガラスの粉末を糊と混ぜ合わせて調合し、筆で白磁胎に絵付けしたと言われる。この様式で使われた彩料は割と低温でも絵付けが出来、「琺瑯彩磁器」に使われた琺瑯彩料(軟彩)が出てからは、白磁胎の上に、まるで油絵のように風景や花鳥、人物などの立体的な表現が可能になり、「琺瑯彩磁器」に続く「粉彩磁器」全盛の時代へとつながったのである。

五彩または硬彩といわれる、高温で溶かしながら発色させる彩料はグラジューエーションが表現できないので、単調な絵付けとなるために文様(パターン)が主流の作行きであった。

「琺瑯彩磁器」は、明代までの伝統的な官窯の彩絵磁器に見られた文様(パターン)に加えて、西洋の油絵ように白磁のキャンバスに絵画としてガラス絵具を焼き付けたもので、立体面のキャンバスを使った油絵がここに完成されたのである。 - この「琺瑯彩磁器」は、清朝康煕後半から乾隆初期までのわずかの間(およそ1720年代から1740年頃までか?)に作られたようだが、最盛期の雍正年間で数百セット作られたのみと伝えられている、またとない貴重品である。

康煕年間の≪康煕御製≫款の作品は特別製であるが試作的意味合いがあり、雍正年間の≪雍正年製≫款の作品は、人物や小動物の描かれたものが多く、構図や絵の細部まで西洋的な雰囲気を抜け出ていなかったが、乾隆年間の≪乾隆年製≫款の作品は、伝統的な漢民族風のイメージを漂わす中国絵画に成りきっていているものが多い。 - これらの「琺瑯彩磁器」は、もちろん皇帝直々に目に触れる特別な部屋に飾られたものと思われるが、ちょうどその制作時期は、康煕帝が構築を開始して乾隆帝で 頂点を迎える、離宮≪円明園≫の構築と重なり、皇帝の宝物殿としての≪円明園≫に全て納められていたのではなかろうか。

これらの「琺瑯彩磁器」は≪円明園≫のどの部屋に在ったかは判らないが、皇帝直々の膨大な宝物の詰まった離宮≪円明園≫は、1860年のアロー号事件でフランス軍の略奪に遭い、150万点とも言われるその全てが国外はもとより国内にも流出 してしまった。略奪されてもぬけの殻になった建造物は、その直後、イギリス軍の手によって破壊され焼失して、この世から歴史の生き証人は霧散してしまった のである。 - 今回の企画展には、≪中和堂コレクション≫所蔵の「琺瑯彩磁器」20点を特別出品。

門外不出の秘宝に出会える、またとないチャンスで必見です!!

- 「琺瑯彩磁器」は、清朝康煕後半から乾隆初期にかけて創られた、ごくごく特別な用途のために、特別に創られたやきものである。そして、この琺瑯彩が創られた時代は、長い歴史を持つ中華文化の伝統に、西洋化の波がひたひたと近づいてきた時期に重なる。

- 同時開催 中国書画/宋朝~清朝≪歴代墨竹画名品≫展

- 【平成22年・第4期】10月23日~12月26日

企画展 やきものの源流≪古代の中国瓷器≫展

- 8千年以上の歴史がある中国の土器や陶器は、揚子江下流域でゆっくり発達し、2千年ほど前に実用域の「瓷器」として工業化に成功した。

- 「瓷器」は、釉薬を掛けて1200度以上の高温で焼成するので、膨大な燃料と相当の技術と人工が必要であったが、それ以上の付加価値の大きさで窯業としての産業化に大いに寄与した。

- 歴代の皇帝は、祭祀用の祭器をそれまでの青銅器に代えて「磁器」で造らせたことは、近年の墳墓発掘による副葬品の発見によって証明された。鼎などでは実用品と思われるものもある。

- 実用1点張りで、決してスマートとは言えない武骨な色合いをした古代の「瓷器」が、高度な芸術性を持つ青磁器となるまでには約800年かかったが、やきものが美しく生まれ変わる源流をじっくり見ることは大変価値のあることである。

- 原始瓷器・古越瓷を約30点出展します。

- 同時開催 中国書画/宋朝~清朝≪歴代墨竹画名品≫展

- 【平成22年・第1~3期】 ~9月30日(木)

- 企画展Part2≪山椒は小粒でもピリリと辛い≫

- 思わず触りたくなる、可愛い、掌に乗るほどの「小さなやきもの」たちは、何百年という歳月を超えて、今も我々の心を虜にする。

- この「小さなやきもの」たちのほとんどが、中国独特の「窖蔵品(こうぞうひん)」といわれる地下の隠し倉庫に、ひっそりと隠されていたものである。(注:古代から元朝までは窖蔵品であるが明朝・清朝の官窯作品は伝世品である。)

- これらの「やきもの」が作られたその当時には、幾多の事変で文化の破壊が行われたが、その都度、「これは素晴らしい作品だから、ぜひとも後世に残したい」と、意のある人たちの手によって、未使用品の中でも極上品(古代のものは献上品がほとんど)だけを選び、強い意志でひっそりと隠されて来たものである。

- 近年の中国全土における再開発ブームの波に乗り、何百年と眠っていた「小さなやきもの」たちは、忽然と我々の前にその姿を現したが、時空を超えてあまりの美しさにただ驚くばかり!!

- ≪山椒は小粒でもピリリと辛い≫そんな「小さなやきもの」たちに託した、先人たちの文化感を感じ取っていただければ幸いである。

- ◇主なる出品作品は、宋官窯・龍泉窯・定窯・磁州窯の青磁と、景徳鎮青花・釉裏紅・五彩などの小型名品磁器を館蔵品から22点を厳選して、中国陶磁のエスプリをお届けいたします。

- 同時開催≪初公開・宋朝水墨画名品展≫

- 中国水墨画が、その極致を見出したのが宋朝、とくに北宋朝であったことは周知の事実であるが、実際に北宋期の水墨画を見ることはほぼ絶望視されていた。

- しかし、近年、昔の貴族の館であった北京市内の四合院を強制的に取り壊しの最中に数々の作品が見つかったが、心ならずも海外に流出の憂き目にあいながら、幸いにも何点かが

≪中和堂コレクション≫として収蔵されたのである。 - 今よみがえる、中国水墨画の真髄をとくとご覧あれ。

- 全て紙本・肉筆のオリジナルです。

- 平成21年【第3期】 8月8日(土)~12月20日(日)

- …選び抜かれた中国陶磁のエスプリ…

思わず触りたくなる、掌に乗る珠玉の「やきもの」展

- 思わず触りたくなる、可愛い、掌に乗るほどの「小さなやきもの」たちは、何百年という歳月を超えて、今も我々の心を虜にする。

- えてして、中国歴代の出来の良い磁器には、見栄えのする大型の祭祀用祭器が多いが、これらは国家的な行事の出番のために作られたものである。

それに比べて、掌に乗るほどの「小さなやきもの」たちは、皇帝・親王や貴族などのプライベートな用途のために、特別注文で作らせたのである。 - もちろん、封建制度の基で作られたので男性向きなデザインが多いが、若き皇帝を裏から乳母が操ったといわれる明朝成化期のように、時代の人気を色濃く反映した≪豆彩≫などの愛くるしい作品もある。

- これらの、思わず触りたくなる可愛い、掌に乗るほどの「小さなやきもの」たちは、そのほとんどが「窖蔵品(こうぞうひん)」といわれる地下の隠し倉庫から見つかっていることを特筆したい。これらの「やきもの」が作られたその当時には、幾多の事変で文化の破壊が行われたが、その都度、「これは素晴らしい作品だから、ぜひとも後世に残したい」と、未使用品の中でも極上品だけを選び、強い意志で地下にひっそりと隠したものである。

- ≪一寸の虫にも五分の魂≫のように、自分たちの生きざまを「小さなやきもの」たちに託した、先人たちの文化感を感じ取っていただければ幸いである。鑑蔵品より厳選して、中国陶磁のエスプリをお届けいたします。

- 平成21年度【第2期】 4月11日(土)〜7月31日(金)

- アンコール企画展≪天目茶碗と青磁茶碗の競演≫

- 日本の茶道において、桃山時代から大変珍重された「唐物茶碗」と呼ばれた天目茶碗は、「建盞(けんさん)」または「禾目(のぎめ)天目茶碗」あるいは「兎毫盞(とごうさん)」と呼ばれた建窯の茶碗が最も有名ですが、河南系の北方窯で焼かれた「油滴(ゆてき)天目茶碗」や、吉州窯の「玳玻(たいひ)天目茶碗」「木の葉(このは)天目茶碗」なども忘れる訳にはゆきません。

- しかし、10世紀から13世紀にかけての宋朝では、茶の種類や産地を当てる「闘茶」と呼ばれる貴人たちの高尚な遊びの中で、官窯の「青磁茶碗」が最高級品として、皇帝貴族は競って造らせたのです。この時代のお茶は黒褐色をしておりましたので、茶の色が綺麗に見えるには青い青磁茶碗に限るといわれるのも良く理解できます。

- 今回の館蔵品展では、未公開作品を中心に、27点の茶碗を出品し、茶道同好者はもちろん、中国陶磁の愛好者にも見ごたえのある、企画展と致しました。特に「汝官窯(じょかんよう)青磁」や「南宋官窯青磁」の茶碗は今日まで秘密のベールに包まれて、未だ観た事が無いとまでといわれた、幻の茶碗です。

- この企画展は既に≪おぶせ中国美術館≫で昨年(平成20年)開催しましたが、≪中和堂中国美術館≫でも開催して欲しい、とのリクエストが大勢の方からいただきましたので、このたび再度開催いたします。今回の企画展では作品に手を触れて鑑賞出来ますので、この機会にぜひご観覧下さい。

- 平成21年度【新年企画展】 1月10日(土)〜3月29日(日)

- 皇帝が愛玩した秘宝/乾隆帝コレクション

- 中国水墨画の真髄/山水画名作展

- 水墨画イコール山水画と言われるほど、山水画はお馴染みのジャ

ンルだが、宣紙と墨筆1本で勝負を挑む水墨画の世界は、まさに

山水を描く事によって初めて表現できるのである。 - 名作を深く鑑賞すると次第に判ってくるが、高遠・平遠・深遠で

構成される山水画は、その全てが決して写生画ではなくて抽象画

であることであり、作者の深い思いが描きこまれ、それが観る人

を飽きさせない原点である。 - 今回の企画展には、館蔵品から厳選して、宋朝を中心に、元朝・

明朝・清朝歴代の著名な作品を約20点出展しますが、展示スペ

ースの関係で、会期中に数回の展示替えを行い展覧いたしますの

で、作家名などは予めお問い合わせ下さい。

- 水墨画イコール山水画と言われるほど、山水画はお馴染みのジャ

- 平成20年度【第2期】 7月19日(土)〜9月28日(日)

- 中国陶磁/白磁の世界/こんなにも美しいやきもの展

- 白磁とは、透明な釉を透かして、下地の磁土が白く見える磁器の

ことですが、中国では白磁といわずに白釉と表現します。 - 最も有名な定窯の白磁は黄色身を帯びたアイボリーであり、景徳

鎮窯の白磁は薄い青色を帯びた純白であり、磁州窯のそれは、小

麦粉のような白色です。 - 白磁は磁土の色のよって表現されるモノトーンの世界であるが故

に、造形と、彫りや堆線などの僅かに許された文様で優劣を評価

されますので、今日残された作品には、うなるような名品が多のです。 - 静寂の中で観る白磁は、観る人の心を映した色合いに観えます。

都会の喧騒に疲れた方も、人生ばら色の方にも、いつ何時でも優しく

応えてくれる古代の白磁達とご対面下さい。 - 今回の企画展には、最右翼の「定窯白磁」はもちろん「景徳鎮窯

の青白磁」「磁州窯白磁」と、明初の「永楽官窯白磁」を初公開

いたします。

- 白磁とは、透明な釉を透かして、下地の磁土が白く見える磁器の

- 中国書画/水墨花鳥画名作展

- 水墨画の初期は宗教画や肖像画から始まりましたが、唐朝あたりで

山水画や花鳥画が描かれるようになりました。 - 紙と墨筆を駆使した芸術としての水墨画様式から言えば、

山水画の方が理にかなっているようですが、大判の紙に細部の

表現をする花鳥画が平行して描かれた事実は大いに興味のある事です。 - おおむね、職業画家は花鳥画を得意とし、文人画家は山水画を得意と

した様ですが、その流れは日本画壇にも大いに影響を与え、

花鳥画的な手法は日本画として、山水画的な手法は江戸南画として、

今日根付いています。 - 今回の企画展には、「徐煕」「黄せん」「崔白」「徽宗」の巨匠をはじめ、

「林良」「夏昶」そして「沈銓」「鄒―桂」など、

全て国内初公開作品を出展し、まさに中国水墨花鳥画の集大成と

なる特別企画展です。

- 水墨画の初期は宗教画や肖像画から始まりましたが、唐朝あたりで

- 平成20年度【第1期】 4月8日(火)〜7月16日(水)

- 中国陶磁/「雨過天青」汝官窯青磁の極め展

- 中和堂コレクションが今まで最も重点として収集したのが≪汝官窯青磁≫です。 今回の企画展にはその中から厳選して20点を出展しました。

- 中国歴代の官窯青磁器で、最高頂点に君臨するのが、北宋朝(960〜1126)官窯の「雨過天青(うかてんせい)」と呼ばれる≪汝官窯青磁≫です。

- この汝官窯青磁の前身は五代(ごだい)後周(ごしゅう)期(954〜959)の柴(さい)窯(よう)青磁(せいじ)で、これが「雨過天青」の青だったのですが、近年まで柴窯青磁を見た人がいなかったので、汝官窯青磁の色合いとして定着しています。

- この≪汝官窯青磁≫は、柴窯青磁と同じく、瑪瑙(めのう)を釉薬とした「雨過天青」に近い天青釉で、ピンクがかった胎土に薄く掛けた、僅かに白味を感じる淡い青色の天青釉が細かく貫入して、柔らかく深みのある優雅かつ高貴な官窯青磁に仕上げています。

これこそ「雨過天青」すなわち≪雨上がりの、少し白みかかった淡い青色≫です。 - また、この≪汝官窯青磁≫は世界に数十点あるのみと最近まで言われましたが、1980年代に見つかった汝官窯址がほぼ発掘が終了して、北宋朝の全期にわたり150年余は焼造され続けた事実が判明しました。さらに近年は窖蔵品(こうぞうひん)・土中古(どちゅうこ)が相当数出土されて、かなりの点数の汝官窯の磁器が焼かれた事実も判明しました。

- この≪汝官窯青磁≫は北宋朝崩壊と共にこの世から消滅し、その後の歴代の皇帝達によって何度も再現が試みられましたが、総て失敗し、ようやく30年ほど前に、北京故宮博物院の指導によって≪汝官窯青磁≫に近い物が、1千年目ぶりに再現(レプリカ)されました。

- 今回の企画展には、そのレプリカと本物を、較べて見られる展示もいたしました。

- 中国書画/徽宗皇帝の直筆か?検証展

- 世界文化史の中で、最も高度な発達を遂げた北宋朝(960〜1126)の最期の皇帝・徽宗(きそう)(1082〜1135没)は、別名「風流天子」と呼ばれ、あらゆる芸術分野の指導育成や啓蒙、整理に力を注ぎ、自らも書画を善くし、また偉大なコレクターでした。

- 中でも≪痩金体≫(「痩金」は徽宗の号)と称する書体をあみ出し、絵画の審美眼と書法の極意を合わせ持った、独特な痩せ身ながら力強い書体はフアンが大変多く、現在も「宋朝体」フオントとしてパソコンでも使われているのでお馴染みです。

- この≪痩金体≫は、初期はやや硬さが見られる清楚な書体でしたが、中後期にはしなやかさも加わって、いかにも文人風情の書体となりました。

- 今回の企画展には、台北故宮博物院の収蔵されている徽宗皇帝の書巻の複製印刷作品と、同じ詩文の中和堂コレクション収蔵品の直筆書巻を同時に展示し、その比較を試みる、前代未聞の企画展です。

- あわせて、徽宗直筆画3点と、徽宗が鑑定した北宋朝以前の水墨画5点を出品し、それぞれの作品に書かれた徽宗の直筆による題字や賛、落款などを参集して、≪痩金体≫の検証をさらに重ねる、まったく新しい試みをいたしました。

- 徽宗の落款で≪天下一人≫や?印の≪双龍文≫などは、芸術の頂点に立つまさに玉璽でしょう。

- 平成19年12月〜平成20年3月

- 宋朝≪瓷・書・画≫名作展 Part? 展

- 平成19年4月〜平成19年12月

- ≪宋朝「瓷・書・画・」名作展≫

- 平成18年4月〜平成19年3月

- ≪中国陶磁・2千年の歴史展≫

- 平成17年4月〜平成18年3月

- ≪開館記念/館蔵品名品展≫

- ≪開館記念/館蔵品名品展≫

おぶせ中国美術館にて終了した企画展

**終了しました**

- 平成21年度【第1期】

- ≪藍のやきもの/景徳鎮の青花「染付け」瓷器の饗宴≫

- 創窯以来1千年の歴史を誇る、中国・景徳鎮は、未だ世界のやきもののリーダーであり続けるが、その実力の根幹が、コバルト青料を使った「藍のやきもの」/青花瓷器(日本では染付け磁器という)である。

- 南宋後期(13世紀中期)に景徳鎮で完成されたと言われる青花瓷器は、元代ではイスラム圏の中近東諸国の王族貴族に大いに持て囃されて景徳鎮の大発展の基となると同時に、更なる技術革新を重ねることが出来たのである。

- 明代初期に数次敢行された鄭和の大航海(朝貢貿易)でも、最も重要な積荷は景徳鎮の青花磁器であったという事実から、いかに価値の高かったかが読めて取れる。直径40センチの青花大皿で2千万円(現代換算)ぐらいしたそうだ。

- 中和堂コレクションが誇る、景徳鎮の「藍のやきもの」青花瓷器( 染付け磁器 )の中から、元代から明初にかけての優品を厳選し、今回企画展では未公開作品を中心に約30点を展示します。

やきもの好きの方、必見!!

- ≪藍のやきもの/景徳鎮の青花「染付け」瓷器の饗宴≫

- 平成20年度【第3期】 9月18日(木)〜11月30日(日)

- 中国陶磁/こりゃー変てこ?No! 「扁壺」展

- 本来、丸い胴を持つ造形の多い陶磁器の世界で、あえて胴を扁

平にした「扁壺」と呼ばれる焼き物は、北方民族が騎馬で遠出

をするときに持参した皮嚢袋の形を模したものである。 - 「扁壺」は青銅器の時代に既に作られた造形で、やきものとし

ても古代より出現しているが、景徳鎮窯14世紀以降の青花や

釉裏紅磁器に盛んに採用された。赤色や青色で文様を描く染付

け磁器には、広い扁平の面を持つ「扁壺」独特の造形がぴった

りと来たのだろうか。 - 今回の企画展には、大中小はもとより、各種さまざまな造形と

文様の、「扁壺オンパレード」を出展いたします。初公開の作

品がほとんどですから、中国陶磁フアンは必見でしょう。

- 本来、丸い胴を持つ造形の多い陶磁器の世界で、あえて胴を扁

- 中国書画/墨竹画名品展

- 11世紀北宋中期を代表する文人の≪蘇東坡≫≪文同≫両人を

頂点として、今日まで墨竹画を得意とする作家は数多く存在し

たが、紙と墨筆だけを駆使して、寓意の中に自分の感じる詩情

を、若竹、成竹、古竹、それぞれの風情を客観的に表現するこ

とは、並大抵な事ではない。 - その精神性の高い境地を作品に残した≪蘇東坡≫≪文同≫に続

いて、元朝の≪呉鎮≫≪李かん≫≪管道昇≫、明朝の≪夏昶≫

≪文徴明≫、清朝では≪鄭板橋≫を代表格とする≪揚州八怪≫

の面々が有名だ。 - 今回の企画展は、それら墨竹画を得意とした文人画家を特選し

て出展。水墨画の愛好者はもちろん、西洋画家にも多大な影響

を与えた源流として、洋画フアンにも見逃せられない企画展で

ある。

- 11世紀北宋中期を代表する文人の≪蘇東坡≫≪文同≫両人を

- 中国陶磁/こりゃー変てこ?No! 「扁壺」展

- 平成20年度【第2期】 7月19日(土)〜9月15日(月)

- 中国陶磁/歴代の皇帝が愛した「水注」展

- 古代から中国の歴代皇帝の一番苦労したのは「水」の確保でした。

農業用水はもちろん、人民を養う事で欠かす事のできない「水」を

制覇できた皇帝だけが安定な世代を築けたのです。

その証拠として、水神である「龍」を皇帝の象徴とした事でも判ります。 - 「陶をもって政を知る」といわれますが、中国歴代の「水注」を観れば

皇帝の実力が窺い知れるのも、皇帝の頭の中にはいつも「水」に対する

執念と畏怖の念があったからだとおもいます。 - 「水注」は別名「執壺」とも言われますが、日本では「仙盞瓶」と呼20ばれて

数寄者の愛玩品でもありました。 - 今回の企画展には、中国歴代の「水注」を館蔵品の中から特別に選んで

約20点を出展いたしました。

- 古代から中国の歴代皇帝の一番苦労したのは「水」の確保でした。

- 中国書画/八大山人の世界

- 1m50cm以上もある画紙の下方から、墨筆で、まったく太さと

筆圧を変えずに上端まで、貴方は1回で描けますか?

≪八大山人≫のように… - 禅僧であった彼は60歳を越えて≪八大山人(はちだいさんじん)≫と

名を改め、それまでとはまったく違った、哲学的な絵を描き始めた。

どの作品も、まさに禅問答を見ているような、深い精神性を持った

ものである。画面のほとんどを白紙のままにし、中心のモチーフを

さらに絞り込んだ1点に集中し、そこに全てのエネルギーをぶつける。

まさに≪八大山人≫の世界観だ。 - 八大山人1626年〜1705年(明・天啓6年〜清・康熈44年)

朱套(しゅとう)。字、克柔(かつじゅう)。号、八大山人・雪箇(せつこ)など。

南昌(江西省)の人。明の宗族、寧王府の支藩の後裔の九世の孫。

19歳に明清の交替により悲憤慷慨、23歳で出家。清代初期の四高僧の一人。 - 八大山人は花鳥風月の描写のほか詩や書にも長け、芸術面での多才

ぶりがみられ、董其昌(とうきしょう)の画法を用いた山水画では、

明瞭優雅な格調ながら荒涼さを現すなど、孤独かつ憤慨する

彼の心境や、毅然とした個性を反映させる画風となりました。 - 中国絵画史上、真に創造的な画家の一人であり、その後の『揚州八怪』

をはじめ、現代までの花鳥画に与えた影響は多大です。 - 最近の中国では、八大山人は「中国十大物故作家」の一人として

大変な人気です。

日本にも早くから彼の作品が伝来し、フアンも大勢いますが、

身近で大作をまとまって鑑賞できるチャンスはめったにありません。 - ≪おぶせ中国美術館≫で開催中の企画展には、館蔵品から《八大山人》

代表作を取り揃えて本邦初公開として出展いたしました。

- 1m50cm以上もある画紙の下方から、墨筆で、まったく太さと

- 中国陶磁/歴代の皇帝が愛した「水注」展

- 平成20年度【第1期】 4月15日(火)〜7月13日(日)

- 中国陶磁/館蔵名品展≪天目茶碗と青磁茶碗の競演≫

- 日本の茶道において、桃山時代から大変珍重された「唐物茶碗」と呼ばれた天目茶碗は、「建盞(けんさん)」または「禾目(のぎめ)天目茶碗」あるいは「兎毫盞(とごうさん)」と呼ばれた建窯の茶碗が最も有名ですが、河南系の北方窯で焼かれた「油滴(ゆてき)天目茶碗」や、吉州窯の「玳玻(たいひ)天目茶碗」「木の葉(このは)天目茶碗」なども忘れる訳にはゆきません。

- しかし、10世紀から13世紀にかけての宋朝では、茶の種類や産地を当てる「闘茶」と呼ばれる貴人たちの高尚な遊びの中で、官窯の「青磁茶碗」が最高級品として、皇帝貴族は競って造らせたのです。この時代のお茶は黒褐色をしておりましたので、茶の色が綺麗に見えるには青い青磁茶碗に限るといわれるのも良く理解できます。

- 今回の館蔵品展では、未公開作品を中心に、27点の茶碗を出品し、茶道同好者はもちろん、中国陶磁の愛好者にも見ごたえのある、企画展と致しました。特に「汝官窯(じょかんよう)青磁」や「南宋官窯青磁」の茶碗は今日まで秘密のベールに包まれて、未だ観た事が無いとまでといわれた、幻の茶碗です。

- 中国書画/鄭板橋の世界

- 鄭板橋 (ていはんきょう) (1693〜1765)

名、燮(しょう)。 字、克柔(かつじゅう)。 号、板橋など。 江蘇省興化の人。

鄭之本(ていしほん)の子。乾隆元年進士に及第し、後に山東省范県の知事などをつとめ途中で退官し、揚州に隠棲し、書画を売り生計をたてました。 - 李鱓(りぜん)・汪士慎(おうししん)・黄慎(こうしん)・金農(きんのう)・李方膺(りほうよう)・羅聘(らへい)・高翔(こうしょう)ら「揚州八怪」の中で最も著名です。

- 詩書画に秀でて、特に蘭竹画に湖石を配した水墨画を最も得意とし、清純、秀逸かつ粛然な趣は抜群です。

- また、篆、隷、行、楷の各書法を渾然と用いた「六分半書(ろくぷんはんしょ)」と称する書でも名高く、いずれの書も観る者の視覚に訴えかける素晴らしい作品を残しました。

- 書画一体を地で行くがごとく、自画自賛作品のどれもが《鄭板橋》の人柄が表れていて、観る人に感銘を与えます。

- 日本にも早くから彼の作品が伝来し、フアンも大勢いますが、身近で大作をまとまって鑑賞できるチャンスはめったにありません。

- 今回の企画展には、館蔵品から《鄭板橋》代表作を取り揃えて本邦初公開として出展いたしました。

- 鄭板橋 (ていはんきょう) (1693〜1765)

- 平成19年4月〜平成19年12月

- ≪宋朝「瓷・書・画・」名作展≫

- 平成18年7月〜平成18年12月

- リニューアル特別記念≪中国陶磁・2千年の歴史展≫

- リニューアル特別併設展≪中国書画/揚州八怪展≫

- 中国陶磁/館蔵名品展≪天目茶碗と青磁茶碗の競演≫

a:13892 t:1 y:0